اردو دنیا،دسمبر 2025:

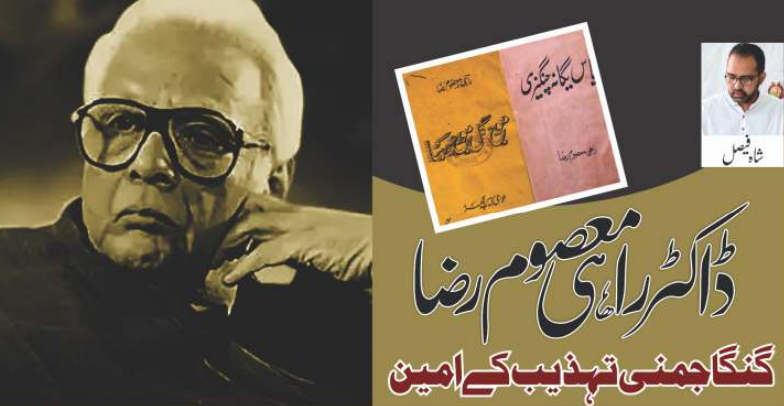

ادب کی دنیا میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو عہد کی روح بن کر باقی رہتے ہیں۔ڈاکٹر راہی معصوم رضا بھی انہی میں سے ایک ہیں جنھوں نے اپنی تحریروں میں انسان دوستی کی حرارت، مساوات، انصاف کا وقار اور ہندوستانی تہذیب کی گنگا جمنی خوشبو کو ایک ایسی زبان دی جس میں ایک پوری تہذیب سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک ادیب نہیں بلکہ ایک فکری معمار تھے۔ انھوں نے کہانی، نظم اور مکالمے تینوں کو ایک ایسا نیا فکری اور اخلاقی رخ دیا جس میں انسان کو ہر بحث و عقیدے کا مرکز قرار دیا۔ان کے نزدیک ادب کا مقصد محض تفریح نہیں بلکہ انسانی شعور کی بیداری ہے۔

یکم ستمبر 1927 کو اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے علمی اور تہذیبی مزاج رکھنے والے گاؤں گنگولی میں آنکھ کھولنے والے اس لڑکے کے گھر کی فضا میں علم کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ زندگی کے ابتدائی ایام ان کے لیے آسان نہ تھے۔گیارہ برس کی عمر میں پولیو نے جسم کو ناتواں کر دیا اور بعد ازاں تپِ دق (ٹی۔بی) نے انھیں طویل عرصے کے لیے بستر سے باندھ دیا۔ اس علالت کی طوالت میں کتابیں ان کی دنیا بن گئیں—چند ہی ماہ میں انھوں نے گھر کی تمام کتابیں پڑھ ڈالیں۔بیماری کے دنوں میں جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے تو ان کے والد نے ان کی دلجوئی کے لیے گھر کے ایک بزرگ ملازم کلو کاکا کو ان کے پاس مقرر کر دیا۔کلو کاکا دن بھر راہی کو قصے کہانیاں سنایا کرتے، کبھی راجہ رانی کے، کبھی جن بھوت کے اور کبھی عشق و ایثار کے قصے۔رفتہ رفتہ وہ کہانیاں ان کے اندر تخیل کی ایک روشن دنیا آباد کرنے لگیں۔یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کلو کاکا کے لبوں سے نکلنے والے ہر قصے نے راہی کے اندر کے کہانی کار کو جنم دیا۔راہی خود کہا کرتے تھے:

’’اگر کلو کاکا نہ ہوتا تو میں کبھی کہانی نہ لکھ پاتا۔‘‘

گویا کلو کاکا کی کہانی سنانے کی عادت نے راہی ؔکے ذہن میں تخلیقی شعور کی وہ پہلی کرن روشن کی جو آگے چل کر ناول، شاعری اور فلمی مکالموں میں ایک درخشاں سورج بن گئی۔

صحت یاب ہونے کے بعد انھوں نے دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدائی تعلیم غازی پور میں حاصل کرنے کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے جہاں سے انھوں نے ’ہندوستانی ادب‘ میں پی ایچ ڈی کی۔ ان کا تحقیقی مقالہ ’طلسمِ ہوش ربا: ایک تنقیدی مطالعہ‘ اردو داستانی روایت کے لسانی و فکری پہلوؤں کا گہرا تجزیہ تھا۔

راہی کی شخصیت میں علمی رُعب اور تہذیبی نرمی یکجا تھی۔ کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ میں اگر مجاز کے بعد کوئی شخصیت سب سے زیادہ مقبول تھی تو وہ راہی معصوم رضا کی تھی۔ خاص طور پر طالبات میں ان کی شخصیت اور گفتگو کا بڑا سحر تھا۔ ان کی گفتگو، اندازِ بیان اور شخصیت سبھی میں ایک خاص کشش تھی۔ وہ معمولی سی لنگڑا ہٹ کے ساتھ چلتے تھے مگر یہی ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ اکثر سفید شیروانی، علیگڑھی پاجامہ، واسکٹ، لبوں پر پان، کالی عینک لگاتے۔

کہا جاتا ہے کہ جب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم تھے تو اکثر سنیما جایا کرتے اور ایک ہی فلم کو کئی کئی بار دیکھتے۔ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک قلم اور ایک نوٹ بک رہتی جس میں وہ فلم کے مکالمے، مناظر اور اظہار کے انداز نوٹ کرتے رہتے۔یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ محض فلم دیکھنے نہیں بلکہ فلم کو پڑھنے اور سمجھنے گئے ہوں۔یہی وہ دَور تھا جب ان کے اندر کہانی لکھنے اور مکالمہ تراشنے کا رجحان خاموشی سے پروان چڑھ رہا تھا۔

ابتدائی طور پر راہی علی گڑھ یونیورسٹی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے مگر ادارہ جاتی سیاست اور ذاتی اختلافات کے باعث وہ علی گڑھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ بظاہر یہ ایک صدمہ تھا مگر حقیقت میں یہ تخلیقی تقدیر کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے انھیں ممبئی کے راستے پر ڈال دیا۔گرچہ اس وقت وہ لمحہ ان کے لیے نہایت سخت اور کٹھن تھامگر وقت نے یہ ثابت کیا کہ علی گڑھ کی محرومی نے ممبئی کی کامیابی کا دروازہ کھولا۔یوں وہ درس و تدریس کے دائرے سے نکل کر اُس وسیع دنیا میں داخل ہوئے جہاں لفظ صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ بولتے، چلتے اور دلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔نتیجتاً وہ سنیما کی دنیا کے استاد بن کر اُبھرے— وہ استاد جو کرداروں کو لفظوں سے جِلا دیتا ہے اور مکالموں میں زندگی کی حرارت بھر دیتا ہے۔

راہی معصوم رضا کے ادبی سفر کا آغاز الہ آباد کے جریدے ’رومانی دنیا‘سے ہوا جہاں وہ ’شاہد اختر‘ کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ ابتدا میں شاعری ان کے اظہار کا وسیلہ تھی۔ ان کے شعری مجموعے ’موجِ گل: موجِ صبا‘، ’اجنبی شہر: اجنبی راستے‘ اور ہندی میں ’میں ایک فیرے والا‘ ان کے داخلی کرب، فلسفیانہ گہرائی اور سماجی شعور کے مظہر ہیں۔

ان کی شاعری میں روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ایک طرف اردو غزل کی لطافت اور دوسری جانب جدید نظم کی بے باکی۔ وہ اپنے عہد کے تضادات کو اس طرح لفظوں میں ڈھالتے کہ شعر سماج کا آئینہ بن جاتا۔ ان کی نظم ’دیش میں نکلا ہوگا چاند‘ جب جگجیت اور چترا سنگھ کی آواز میں سنائی دیتی ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے ہندوستانی تہذیب کی کوئی دھیمی دھڑکن بول اٹھی ہو۔

راہی معصوم رضا نے اگرچہ اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، مگر نثر میں بھی ان کی تخلیقی پہچان اُسی وقار اور معنوی گہرائی کے ساتھ اُبھری جس نے انھیں اردو ادب میں ایک مستقل مقام عطا کیا۔ ان کے فکشن میں دیہی ہندوستان کی خوشبو ہے، جاگیرداری کے زوال کا کرب، تقسیمِ ہند کے زخموں کی چبھن اور سب سے بڑھ کر عام انسان کے خواب و خوف کی دھڑکن ہے۔

ان کا ناول ’آدھا گاؤں‘ ان کے فکشن کا تابندہ مینار ہے۔ یہ ناول محض ایک قصے کی روداد نہیں،بلکہ اس سرزمین کی اجتماعی یاد ہے جسے تقسیم نے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ کیسے تقسیمِ ہند نے ایک ایسی تہذیب کو دو حصوں میں بانٹ دیا جو صدیوں سے ایک ہی دھرتی پر سانس لے رہی تھی۔گاؤں گنگولی کی زندگی میں ہندو–مسلم یکجہتی، میل جول، اور باہمی انحصار کی تصویریں ابھرتی ہیں۔ راہی نے دکھایا کہ ہندو- مسلمان کا رشتہ صدیوں کی مٹی، پانی، کھیت، اور رشتوں میں گھُلا ہوا تھا۔اور بتایا کہ سیاسی فیصلے جسم بانٹ سکتے ہیں مگر دل نہیں۔ لکھتے ہیں کہ:

’’یہ زمین ہماری ہے، یہ گاؤں ہمارا ہے،اور ہم سب ایک ہی دھوپ، ایک ہی چھاؤں کے مکین ہیں۔‘‘ یہ مکالمہ نہیں، ہندوستانی ضمیر کی دھڑکن ہے۔ یہی گنگا جمنی پیغام اس ناول کا بنیادی نکتہ ہے۔

ناول’ٹوپی شکلا‘میں مذہب اور انسان کے تضاد کو بے نقاب کیا گیا ہے۔اس ناول میں راہی نے مذہب سے زیادہ انسان کے ضمیر کو موضوع بنایا۔بالبھدرا نارائن شکلا اور مرزا جِرگم علی آبادی کی دوستی اس بات کی علامت ہے کہ مذہب انسان کو جدا نہیں کرتا۔یہ کہانی ہندوستانی سماج کی اُس سادہ سچائی کو بیان کرتی ہے کہ ’’ہم سب کی خوشی ایک دوسرے کے وجود سے وابستہ ہے۔‘‘

ناول ’کڑہ بی آرزو‘1970 کی دہائی کی ہندوستانی سیاست اور ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا۔یہاں بھی راہی نے ہندو–مسلم نہیں، بلکہ انسان– اور– اقتدار کی کشمکش دکھائی۔ یہاں راہی مذہب کے پس منظر میں چلا جاتا ہے اور انسان سامنے آ کھڑا ہوتا ہے — ایک ایسا انسان جو ظلم، خوف، اور بے بسی کے درمیان بھی اپنی انسانیت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

’نیم کا پیڑ‘یہ کہانی غلامی سے آزادی تک ہندوستانی سماج کی تبدیلی کی کہانی ہے۔یہ کہانی اس کسان کی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے تعلیم اور عزت کا خواب دیکھتا ہے، مگر جب وہی بیٹا اقتدار میں پہنچ کر بدعنوانی میں ڈوب جاتا ہے، تو راہی ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ آزادی صرف نظام کی تبدیلی نہیں،سوچ کی تطہیر بھی ہے۔یہ ناول دراصل جمہوریت کے باطن میں چھپی جاگیرداری کا آئینہ ہے۔راہی کا قلم یوں کہتا ہے:

’’آزادی اگر انصاف نہ دے سکے تو وہ غلامی سے بدتر ہے۔‘‘

یہ جملہ گنگا جمنی تہذیب کے اخلاقی جوہر کو ظاہر کرتا ہے —کہ انسان کا اصل درجہ اس کے کرم سے طے ہوتا ہے، مذہب سے نہیں۔

ان کے دیگر ناولوں میں’دل ایک سادہ کاغذ‘ اور ’اوس کی بوند‘ (انسانی رشتوں کی نزاکت اور روزمرہ کی اخلاقیات)، ’سین نمبر 75‘ (شہری زندگی کی داخلی حرکیات) اور ’چھوٹے آدمی کی بڑی کہانی‘ (1965 کی جنگ کے ہیرو عبدالحمید کی عظمت پر مبنی) شامل ہیں۔ اسی طرح ’کرانتی کتھا‘ 1857 سے آزادی تک کے انقلابی واقعات کو زبان دیتی ہے اور یہ باور کراتی ہے کہ قومی شعور کس طرح قربانیوں کی مٹی سے نمو پاتا ہے۔ ان سب ناولوں میں ایک بات مشترک ہے: راہی نے ہندوستان کو مذہب کے خانے میں نہیں،بلکہ تہذیب کے تسلسل میں دیکھا۔ان کے کردار گنگا کے پانی کی طرح رواں، اور جمنا کی طرح ملائم ہیں۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ 1968 میں راہی معصوم رضا علی گڑھ کی تلخ یادوں کو پسِ پشت چھوڑ کر ممبئی کی چمکتی دنیا میں نئے اظہار کی تلاش میں پہنچے۔ یوں وہ علی گڑھ کی درسگاہوں سے نکل کر فلمی دنیا کے اس دروازے پر آ کھڑے ہوئے جہاں لفظ صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ بولتے اور زندہ رہتے ہیں۔ممبئی میں آغاز آسان نہ تھا۔ روزگار کے وسائل محدود تھے مگر حوصلہ بلند۔ ان کے پاس بس ایک طاقت تھی اور وہ تھی قلم کی طاقت۔ اسی قلم نے ان کے لیے وہ راستے کھولے جن پر چلنا ابتدا میں ناممکن دکھائی دیتا تھا۔اس دوران دو اہلِ قلم شخصیات نے انھیں سہارا دیا: دھرم ویر بھارتی اور کملیشور۔ یہ دونوں اس وقت ادبی دنیا کے بڑے ستون تھے۔ انھوں نے راہی کو کہانی لکھنے کے لیے ایڈوانس معاوضہ دیا تاکہ وہ مالی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی تخلیق پر توجہ دے سکیں۔ مگرراہی کے قلم میں روشنی اتنی تیز تھی کہ جلد ہی فلم سازوں کی نظر اُن پر جا ٹھہری۔کملیشور، دھرم ویر بھارتی اور بی۔ آر۔ چوپڑا جیسے فلم سازوں نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور یوں ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا۔یہ وہ لمحہ تھا جب ایک استادِ ادب سینما کے قلمکار اور شاعر میں ڈھل گیا۔جیسا کہ راہی خود لکھتے ہیں:

’’علی گڑھ نے مجھے سوچنا سکھایا اور ممبئی نے اسے بولنا۔‘‘

اور پھر وہ بولے بھی ایسے لہجے میں کہ پورا ہندوستان سننے لگا۔

راہی معصوم رضا تقریباً پچیس برس تک فلمی دنیا سے وابستہ رہے۔اس دوران انھوں نے تین سو سے زائد فلموں کے مکالمے اور اسکرین پلے تحریر کیے۔یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو انھیں ہندوستانی سینما کے سب سے مؤثر قلم کاروں میں شامل کرتا ہے۔ان کی چند مشہور اور یادگار فلمیں درج ذیل ہیں:

ان کی ابتدائی فلموں میں ’مہمان‘ (1971)، ’راستے کا پتھر‘ (1972)، ’پرچھائیاں‘ (1972)، ’پتھر اور پائل‘ (1974)، ’پریم کہانی‘ (1974)، ’جولی‘ (1975)، ’میلی‘ (1975)، ’علاپ‘ (1977) اور ’میں تُلسی تیرے آنگن کی‘ (1978)، ’گول مال (1979)‘، ’سرگم‘ (1979)، ’اندھا قانون‘ (1983)، ’طوائف‘ (1985) شامل ہیں۔فلم’میں تُلسی تیرے آنگن کی‘ پر انھیں فلم فیئر ایوارڈ ملا۔

بعد کے برسوں میں انھوں نے’کرز‘، ’جاگ اُٹھا انسان، ’بے مثال‘، ’گونج‘، ’لمحے‘، ’آئینہ‘ اور دیگر فلموں کے مکالمے لکھے۔ ان فلموں میں راہی نے محبت، اخلاق، طبقاتی تصادم، عورت کی حیثیت اور ہندوستانی معاشرت کی روح کو الفاظ دیے۔ان کے مکالموں میں زبان کی شائستگی اور عوامی مزاج دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔جس سے فلم محض تفریح نہیں بلکہ احساس کی صورت بن گئی۔ مثلاً فلم’میں تُلسی تیرے آنگن کی‘ میں نرمی سے کہا گیا جملہ:

’’محبت اگر قربانی نہیں مانگتی‘ تو وہ سوداگری ہے۔‘‘

یا فلم’’گول مال‘‘کا مکالمہ:

’’سچ بولنے والا ہمیشہ بیوقوف لگتا ہے، کیونکہ جھوٹ سب کی عادت بن چکی ہے۔‘‘

یہ سادہ مگر عمیق جملے راہی کے اندر کے اخلاقی اور فکری انسان کی گواہی دیتے ہیں۔

بطور نغمہ نگار بھی انھوں نے ’علاپ‘، ’گونج‘، ’دو شکاری‘ اور ’اے میرے دل‘ جیسے گیتوں میں نرمی اور لَے کا توازن پیدا کیا۔ جگجیت سنگھ کے البم ’دیش میں نکلا ہوگا چاند‘ نے ان کے لفظوں کو صوتی جاودانی عطا کی۔

راہی معصوم رضا کی شہرت کا سب سے درخشاں باب دوردرشن کا تاریخی سیریل ’مہابھارت‘ (1988-90 ہے۔ جب بی آر چوپڑا نے اس رزمیہ کو ٹیلی ویژن کے پردے پر پیش کرنے کا ارادہ کیا تو مکالمہ نگاری کے لیے راہیؔ معصوم رضا سے رجوع کیا۔ اُس وقت تک راہی فلمی دنیا میں ایک مستند نام بن چکے تھے؛ ان کے پاس کئی فلموں کے اسکرپٹس زیرِ تکمیل تھے اور وہ بیک وقت مختلف منصوبوں پر مصروفِ عمل تھے۔ انھوں نے ابتدا میں وقت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے مہابھارت لکھنے سے معذرت کر لی۔

تاہم جب ان کے انکار کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بی۔ آر۔ چوپڑا کے دفتر میں خطوط کا انبار لگ گیا۔ اکثر چٹھیوں میں یہ اعتراض درج تھا:

’’کیا سارے ہندو مر گئے ہیں جو آپ ایک مسلمان سے مہابھارت لکھوا رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہندو مہاکاوی کیسے لکھ سکتا ہے؟‘‘

یہ بات جب راہی کے کانوں تک پہنچی تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ جو شخص وقت کی کمی کے باعث پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ اس جملے سے لرز اٹھا۔ انھوں نے کہا: ’’کیا مہابھارت لکھنے کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے؟‘‘

یہ سوال ان کے اندر کے ہندوستانی ضمیر کو جھنجھوڑ گیا۔ انھوں نے فوراً بی۔ آر۔ چوپڑا سے رابطہ کیا اور ان کے لبوں سے نکلے یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے:

’’میں ہی مہابھارت لکھوں گا۔ میں گنگا کا بیٹا ہوں۔مجھ سے زیادہ ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کو کون جانتا ہے؟‘‘

یہ جملہ محض ردِعمل نہیں بلکہ ایک فکری اعلان تھا کہ ہندوستانیت کسی مذہب کی جاگیر نہیں‘ ایک مشترکہ روح کا نام ہے۔ یہ جواب دراصل ایک ادبی اعلانِ وفاداری تھا‘مذہب سے نہیں! اس سرزمین کی مشترکہ روح سے۔ یہی جملہ گنگا جمنی تہذیب کی روح ہے۔

جاوید صدیقی کے مطابق مہابھارت کے مکالموں کے خالق کا فیصلہ ہو گیا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ رزمیہ کی تمہید کیسے ہو — چونکہ مہابھارت کی روایت کے مطابق، شری گنیش دیو روایت نگار کی dictation لکھتے ہیں، تو پردۂ اسکرین پر یہ کیسے دکھایا جائے؟ کسی رشی منی کو بٹھایا جائے؟ یا کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک درویش کو دکھایا جائے؟جب بات راہی تک پہنچی‘تو انھوں نے وہ جملہ کہا جو اس رزمیہ کی بنیاد بن گیا:انھوں نے کہا کہ:

’’دنیا کا سب سے بڑا مؤرخ وقت ہے — کہانی وہی سنائے گا۔‘‘یوں سیریل کا آغاز ان کے لکھے ہوئے لازوال مکالمے سے ہوا: ’’میں سَمَے ہوں‘‘

ڈاکٹر جاوید صدیقی نے بتایا کہ اُس زمانے میں جب مہابھارت نشر ہوتی تھی، پورے ملک میں گویا کرفیو سا لگ جاتا تھا۔ سڑکیں سنسان، دکانیں بند، اور گھروں میں لوگ ٹی وی کے سامنے جیسے عبادت میں بیٹھے ہوں۔ میں خود وہ وقت جانتا ہوں، ہوٹلوں میں صرف ایک پروگرام چلتا تھا — مہابھارت!

2اکتوبر 1988 کو جب ’مہابھارت‘ نشریات کا آغاز ہوا اور سنسکرت شلوک کے بعد تو راہی کے لکھے یہ الفاظ گونجے:

’میں سمے ہوں‘ میں نے انسان کو جنم لیتے، مٹتے اور بھٹکتے دیکھا ہے۔میں نے دھرم کو ادھرم بنتے اور ادھرم کو دھرم کے لبادے میں چھپتے دیکھا ہے۔‘‘

یہ مکالمہ فلسفۂ حیات کا عکاس ہے — جہاں ’وقت‘ خود انصاف کا پیمانہ ہے۔یہ مذہب سے نہیں، ضمیر سے فیصلہ کرتا ہے۔

کچھ دیر بعد ہم سننے والے ہیں:

’’جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے، تب تب میں آتا ہوں۔‘‘

یہ راہی کا پیغام ہے کہ دھرم کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں بلکہ ہر اس دل کا ہے جو سچائی اور انصاف پر قائم ہو۔اسی رزمیہ میں وہ مکالمہ بھی آتا ہے جس نے تہذیبی اخلاق کو نئی بلندی دی:

’’پاپ اور پن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پانی اور آنسو میں۔پانی جسم کو دھو دیتا ہے،اور آنسو روح کو۔جو اپنے گناہ پر رویا، وہ پاپی نہیں — انسان ہے۔‘‘

یہ جملہ انسانی اخلاقیات کی معراج ہے۔ یہاں راہی مذہب کو انسانیت کے پیمانے پر پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔یہ مکالمے مہابھارت کو مذہبی رزمیہ سے نکال کر انسانی رزمیہ بنا دیتے ہیں۔یہ آواز مہابھارت سے نکل کر ہر عہد کے لیے پیغام بن جاتا ہے۔

ان کا ہر جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان کی اصل شناخت گنگا کے پانی کی طرح سب کے لیے ایک ہے —چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی زبان یا کسی بھی علاقے سے ہو۔

مہابھارت کے اختتام پر ’وقت‘ کی صدا آتی ہے:

’’وقت سب کا امتحان لیتا ہے — بادشاہوں کا بھی، بھکشوؤں کا بھی۔وقت کسی کا مرید نہیں۔وقت صرف ایک ہی سچ مانتا ہے — کرم۔‘‘

یہ مکالمہ گویا خود راہی کا عقیدہ ہے۔ان کے نزدیک انسان کو اس کے کرم سے پہچانو، مذہب سے نہیں۔یہی وہ پیغام ہے جو گنگا جمنی تہذیب کا نچوڑ ہے۔

راہی معصوم رضا نے اپنے قلم سے ہندو اور مسلمان کے بیچ لکیر نہیں کھینچی بلکہ ایک پُل بنایا۔ ان کی اردو میں ہندی کی خوشبو ہے، اور ہندی میں اردو کا ذائقہ۔ یہی زبان، یہی لہجہ، یہی نرمی ’گنگا جمنی تہذیب‘ کی روح ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی اور تحریروں سے یہ پیغام دیا کہ ہندوستان مذہب سے نہیں، محبت سے زندہ ہے۔ ان کے ہر مکالمے میں گنگا کی روانی ہے،اور ہر جملے میں جمنہ کی نرمی۔وہ اس تہذیب کے نقیب ہیں جہاں انسان سب سے بڑا عقیدہ ہے اور جہاں دل ہی سب سے بڑا مندر۔ ’’سچائی تلوار سے نہیں، دل سے جیتی جاتی ہے۔تلوار خون بہاتی ہے، دل محبت۔اور محبت کا بہایا ہوا خون دھرتی کو مہکا دیتا ہے۔‘‘ یہی ہے راہی کا فلسفہ،یہی ہے گنگا جمنی تہذیب کا ماحصل اور یہی ہے ہندوستان کی اصل شناخت۔ ڈاکٹر نمیتا سنگھ راہی معصوم رضا پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

’’وہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں پنجابی، مراٹھی، گجراتی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تو دکھائی دیتے ہیں، مگر اگر کوئی سب سے چھوٹی اقلیت ہے تو وہ‘ہندوستانی’کی شناخت ہے۔اسی لیے وہ ہمیشہ اس بات پر مصر رہے کہ ہمیں اپنی مشترکہ گنگا–جمنی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے۔وہ اپنے آپ کو فخر سے ’گنگا کا بیٹا‘ کہتے تھے، اور یہی احساس اُن کی شناخت کا محور تھا۔‘‘

راہی معصوم رضا صرف ایک ادیب نہیں بلکہ ایک تہذیبی ضمیر ہیں — جنھوں نے اردو اور ہندی کے بیچ، مذہب اور انسان کے بیچ، لفظ اور عمل کے بیچ ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو صدیوں باقی رہے گا۔اگر کبھی یہ دھرتی بولے گی تو اس کی زبان میں راہی کے لفظ ہوں گے اور اگر کبھی گنگا گائے گی تو اس کے نغمے میں راہی کی روح کی صدا شامل ہوگی۔

راہی معصوم رضا اپنے ہی دھن میں مست رہنے والے انسان تھے — خاموش، مگر تخلیقی طور پر بیحد متحرک۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے، دنیا کی شوریدہ سیاست سے زیادہ اپنے قلم کے جہاں میں زندہ رہتے تھے۔ ایک ہی وقت میں کئی تخلیقات پر کام کرتے — کہیں مکالمہ لکھ رہے ہیں، کہیں ناول کا باب مکمل کر رہے ہیں، تو کہیں کسی فلم یا سیریل کی تشکیل میں محو ہیں۔ان کے نزدیک تخلیق ایک عبادت تھی اور قلم ان کا معبود۔ایک نشست میں راہی معصوم رضا کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے معروف فلمی رائٹر جاوید صدیقی لکھتے ہیں:

’’راہی صاحب عجیب ہی وضع کے آدمی تھے — آدھے لیٹے، آدھے بیٹھے، فائلوں کے ڈھیر کے درمیان لکھتے رہتے۔ کسی فائل پر فلم کا مکالمہ لکھا جا رہا ہوتا، کسی پر ناول کا باب اور کسی پر ٹیلی ویژن سیریل۔ ایک فائل بند ہوتی تو دوسری کھل جاتی‘گویا ان کا قلم مسلسل سانس لیتا رہتا تھا۔

گھر میں شور کا ایک الگ سِمفَنی بسا ہوا تھا — بیوی گانا سن رہی ہوتیں، بچے کھیل رہے ہوتے، نوکر آپس میں الجھ رہے ہوتے، کہیں ہنسی کے قہقہے، کہیں باتوں کی گونج، کہیں برتنوں کی چھنک — اور انہی شوروں میں راہی صاحب کے جملے جنم لیتے تھے۔

ایک بار ایک فلم کے پروڈیوسر نے ان سے کہا کہ وہ کشمیر کے پرسکون ماحول میں جا کر لکھیں — وہاں کی فضا، وادیوں کی خاموشی، سب انھیں بہتر یکسوئی دے گی۔ راہی صاحب گئے، پندرہ بیس دنوں کے بعد واپس آئے، تو خالی کاغذوں کے ساتھ۔ پروڈیوسر نے حیرت سے پوچھا: ’’کچھ لکھا کیوں نہیں؟‘‘

راہی صاحب مسکرا کر بولے:

’’وہ شور کہاں تھا؟ وہ آوازیں کہاں تھیں؟ جن کے بیچ لفظ پلتے ہیں، جن کے بیچ کہانی سانس لیتی ہے۔ میں ان کے بغیر نہیں لکھ سکتا۔ وہ آوازیں میرے لیے پسِ منظر نہیں، موسیقی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو میرا قلم خاموش ہو جاتا ہے۔‘‘

اتنا سب ہونے کے باوجود راہی کی راہ ہمیشہ ہموار نہ رہی۔ اردو کے بعض حلقوں نے ان کی ناول نگاری کی کاٹ سے گریز کیا، بعض جامعات نے ’آدھا گاؤں‘ کو نصاب سے خارج کیا اور بعض نے ان پر فحاشی یا انحراف کے الزامات عائد کیے۔ مگر انھوں نے کبھی اپنی سچائی پر سمجھوتہ نہ کیا۔ ان کے نزدیک ادیب کا کام یہ نہیں کہ سماج جو سننا چاہے وہ لکھے، بلکہ وہ لکھے جو سماج کو سننے کی ضرورت ہو۔

15 مارچ 1992 کو بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ عمر کے حساب سے وہ 65 برس کے تھے مگر ادب کے پیمانے پر آج بھی زندہ ہیں‘اپنی نظموں، ناولوں اور مکالموں میں۔ ان کی وراثت اس سرزمین کے لیے پیغام ہے کہ ادب کا مقصد انسان کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ان کا جملہ ’میں گنگا کا بیٹا ہوں‘ دراصل ہندوستانی روح کا منشور ہے۔ ’مہابھارت‘ کے آغاز پر جب راوی کہتا ہے ’میں سمے ہوں‘ تو وہ دراصل ایک ادیب کی زبان بول رہا ہوتا ہے—وہ زبان جو تاریخ، تہذیب اور انسانیت کے بیچ پُل باندھ دیتی ہے۔

ڈاکٹر راہی معصوم رضا نے لفظوں سے ایک عہد لکھا، ایسا عہد جس میں قلم مذہب نہیں، انسانیت کا پرچم اٹھاتا ہے، زبانیں ایک دوسرے کے لیے پُل بنتی ہیں، دیوار نہیں اور کہانی محض سنائی نہیں جاتی، ضمیر تک پہنچائی جاتی ہے۔جب تک اس دھرتی پر لفظ کی حرمت باقی ہے‘ راہی معصوم رضا کا نام ہندوستانی ادب و ثقافت میں روشنی کی ایک دائمی قندیل بنا رہے گا۔

Dr. Shah Faisal

Assistant Professor, Higher Education

Jammu & Kashmi

Mob.: 9906652946

sfaisaljan12@gmail.com